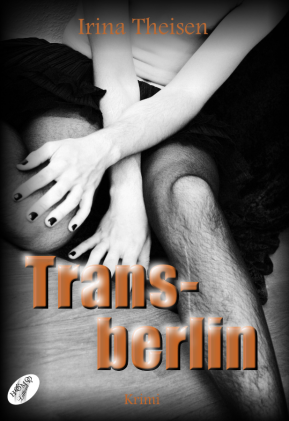

Interview mit Irina Theisen über ihren aktuellen Roman „Transberlin“

erstellt von: HOMO Littera | Kategorie(n): Interviews

„Irina Theisen“ hat uns zu ihrem aktuellen Buch „Transberlin“ ein Interview gegeben

Hallo Irina, soeben ist dein erster Roman „Transberlin“ erschienen. Deine Protagonistin Svetlana, eine Privatdetektivin, ist transsexuell. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Warum gerade transsexuell?

Irina: Ich hatte mich schon länger mit dem Gedanken getragen, einen Krimi zu schreiben.

Anlässlich einer neunmonatigen Weltreise mit meinem Partner 2006 habe ich dann spontan damit begonnen.

Das Genderthema im Allgemeinen und Transidentität im Besonderen hatten mich schon lange interessiert und auf unterschiedliche Weise beschäftigt. Besonders spannend fand ich es auf der Reise, etwas über die Situation von Transidenten in den jeweiligen Ländern zu erfahren. Nie vergessen werde ich die Früchte meiner Recherchen und die dazugehörigen Nächte in einschlägigen Bars in einer Stadt in Sichuan/China und in Kasachstan. Dazu kam, dass ich relativ kurz davor ehrenamtlich auf Berlins Transenstrich unterwegs war. Es war schnell klar, dass dieses Thema irgendwie einfließen muss.

Und als ich versuchte, mir meine Protagonistin auszumalen, hatte ich immer eine Frau auf dem Transenstrich vor Augen, und damit war es dann besiegelt. Kurz habe ich noch überlegt, weil die Mischung „Transidentität“ und „Prostitution“ so ein doofes Klischee ist, mich dann aber doch dafür entschieden.

In Transberlin erzählst du die Geschichte einer Frau, die bei ihrer Geburt eigentlich ein Junge war. Hintergrund dazu bildet die wahre Geschichte David Reimers, der aufgrund einer missglückten Operation zu einem Mädchen umgewandelt wurde. Kannst du uns die Hintergründe dazu etwas näher erläutern? Was sagst du zu Fällen wie David Reimers?

Irina: David Reimer kam 1965 als Bruce Reimer in Winnipeg in Kanada auf die Welt. Er, wie sein eineiiger Zwillingsbruder Brian, haben aufgrund einer Vorhautverengung Probleme beim Pinkeln und sollen daher mit acht Monaten beschnitten werden. Medizinisch eigentlich ein kleiner Eingriff. Aus nicht geklärten Gründen verwendet der operierende Arzt statt eines Skalpells eine elektrische Nadel. Diese funktioniert nicht richtig und Bruce Penis und ein Teil der Hoden werden verbrannt und müssen amputiert werden. Die Eltern werden an den bekannten Psychologen und Sexualwissenschaftler John Money an der John-Hopkins-Universität in Baltimore verwiesen. Dieser wittert seine große Chance, seine wissenschaftlichen Thesen mit einem spektakulären Fall untermauern zu können. Bruce bekommt knapp zweijährig eine rudimentäre Vagina, die Hoden werden vollständig entfernt und ab dem zwölften Lebensjahr schluckt er weibliche Hormone. Aus Bruce wird Brenda. Die Eltern sollen Brenda nicht sagen, dass sie eigentlich als Junge geboren wurde und sie „wie ein normales Mädchen“ aufziehen. Die verzweifelten und noch jungen Eltern lassen sich auf dieses grausame Experiment ein und vertrauen Moneys Bekanntheitsgrad und Ruf. Einmal im Jahr bringen sie die Kinder für mehrstündige Sitzungen zu ihm, bei denen sie nicht dabei sein dürfen. Money veröffentlicht diesen Fall, den er als großen Erfolg verkauft und mit dem er nicht nur in der Wissenschaftswelt für Furore sorgt. Er sieht seine These bestätigt, dass es bei der Entwicklung der Geschlechtsidentität (gender) viel mehr auf die Erziehung und viel weniger auf das biologische Geschlecht ankommt. Er beschreibt Brenda als ein glückliches Mädchen. Die Eltern und Freunde der Familie hingegen sehen sie als unglückliches Kind, das in der Schule ständig aneckt, sich gegen weibliche Kleidung und Spielsachen auflehnt und schließlich mit vierzehn Jahren droht, sie würde sich umbringen, würde man sie ein weiteres Mal zwingen, zu John Money zu gehen. Seine Methoden sind zweifelhaft und brutal. Er zeigt den Kindern Bildern von weiblichen und männlichen Geschlechtsteilen, zwingt sie einmal auch, sich auszuziehen, um der „uneinsichtigen“ Brenda klar zu machen, worin sie sich von ihrem Bruder unterscheidet. Sehr plötzlich hört Money auf, Weiteres über den Fall zu publizieren. Ein Psychiater rät den ratlosen Eltern schließlich, Brenda die Wahrheit zu sagen. Plötzlich macht so vieles einen Sinn für sie. Und aus Brenda wird David. Er lässt sich die Brüste amputieren und durch mehrere Operationen einen Penis und Hoden machen und spritzt sich Testosteron. Er heiratet eine Frau und adoptiert deren drei Kinder. Für eine Weile scheint sich alles zum Guten zu wenden, doch die traumatische Kindheit holt ihn immer wieder ein. Er hat schlimme Wutausbrüche und leidet phasenweise unter depressiven Episoden und Selbstmordgedanken und -versuchen. Der Biologe Milton Diamond, ein alter Rivale Moneys, rät David, an die Öffentlichkeit zu gehen. David ist außer sich, als er erfährt, dass Money seinen Fall als Erfolg feiert und dass unter anderem mit seinen Artikeln genitale Operationen bei intersexuellen Babys begründet werden. Auch um anderen dieses grausame Schicksal zu ersparen, entscheidet er sich für diesen Schritt. Durch Interviews mit dem Journalisten John Colapinto entsteht ein Artikel im Magazin Rolling Stone und das im Jahr 2000 veröffentlichte Buch As nature made him – the boy who was raised as a girl sowie ein Film. Zwei Jahre nach dem mutmaßlichen Selbstmord seines Bruders, als David seine Arbeit verliert, einen großen Schuldenberg hat und seine Frau Jane sich von ihm trennt, begeht er im Jahr 2004 achtunddreißigjährig Selbstmord. Auch wenn vieles zusammenkommt, glaubt seine Mutter, dass er noch leben würde, wäre er nicht „Versuchskaninchen“ in diesem Experiment geworden.

David Reimers Geschichte ist sicher aus verschiedenen Gründen ein sehr besonderer Fall.

In der Ausstellung 1-0-1-Intersex in der NGBK in Berlin, die mich so sehr bewegt hat wie keine andere Ausstellung bisher, wurde klar, wie viele unter den Folgen dieser Operationen (zum Beispiel bei uneindeutigen Geschlechtsorganen) und der Tatsache, als Forschungsobjekt behandelt worden zu sein, lebenslang leiden. Ich kann mich an das Video einer Frau erinnern, die erzählte, wie häufig ihre Genitalien in einer ganzen Traube von Ärzten und Studenten begutachtet wurden und dass sie das Gefühl hatte, dass diese eher ein öffentlicher Platz waren als ein intimer Teil ihres Körpers. Eine ähnliche Szene kommt ja auch in Transberlin vor.

Wut und Traurigkeit lösen die Beschreibungen der Betroffenen bei mir aus. Wie immer spielt Macht eine zentrale Rolle, wie auch bei Money. Der Mut aller Betroffenen, die bereit waren, ein weiteres Mal auf ihre Privatsphäre zu verzichten und ihr Schicksal öffentlich zu machen, hat dazu geführt, dass es heute ein anderes Bewusstsein für diese Themen gibt und es auch politisch ein paar kleine Schritte voranging. Ein Anfang.

Deine Protagonistin Svetlana arbeitet nach ihren eigenen Methoden. Gemeinsam mit ihrem Hund Georgette sucht sie nach Hinweisen und Spuren, die der Täter hinterlassen haben könnte. Georgette, die eine Ausbildung in „Mantrailing“ hat, findet auch bald die ersten Hinweise. Welche Recherchen dazu hast du im Vorfeld betrieben?

Irina: Neben Recherchen im Internet hatte ich meine Schwester als Expertin, die mir viel über diese Art der Personensuche erzählt hat. Mit ihren beiden Hunden konnte ich Mantrailer im Einsatz erleben. Mal lief ich mit ihr und einem der beiden Hunde mit und schaute beiden bei der Arbeit zu (als unsportlicher Mensch bekam ich schreckliches Seitenstechen), mal legte ich einen gewissen Weg zurück, hinterließ damit eine Geruchsspur und ließ mich suchen (einmal versteckte ich mich in einer Tiefgarage und hoffte, sie würden mich bald finden, weil ich so dringend aufs Klo musste, das war schon als Kind immer so beim Verstecken spielen).

Ich konnte mich von der großen Leistung der Hunde unter ganz unterschiedlichen Bedingungen (z.B. Waldboden und asphaltierte Straßen) überzeugen. Eine beeindruckende Methode. Klar kann ein Hund auch einmal schlecht drauf sein und dann klappt es nicht. Außerdem gibt es verschiedene Faktoren, die die Suche erleichtern oder erschweren. Es war auch sehr schön mit anzusehen, wie viel Spaß diese Arbeit den Hunden macht.

Du sagst, deine Weltreise hat dich sehr inspiriert. Vor allem von Kasachstan und dem kleinen Dorf Jabagly warst du besonders beeindruckt. In deinem Roman Transberlin lässt du Svetlana genau aus diesem Dorf kommen. Warum gerade Jabagly, warum Kasachstan?

Irina: Während eines Praktikums in der Psychiatrie hatte ich einen kasachischen Patienten, den ich sehr mochte, der mir aber so schreckliche Sachen über Kasachstan erzählte, dass ich für mich abspeicherte, dass ich dieses Land nicht gesehen haben muss in diesem Leben. Als ich zusammen mit meinem Partner unsere Weltreise plante und ihm das erzählte, meinte er, das wäre im Gegenteil eines der Länder, das ihn am meisten interessieren würde und er hätte erst neulich wunderbare Bilder von einem Nationalpark dort gesehen. Wie er sich durchgesetzt hat, weiß ich nicht mehr, aber ich war so froh, als wir auf dem Landweg von China nach Kasachstan reisten, mit dem Zug in den Süden nach Jabagly fuhren und dort bei einer Familie auf dem Bauernhof lebten. Auf zwei Pferden, die sich nicht ausstehen konnten und die man immer auf Abstand halten musste, erkundeten wir die Gegend, machten endlose Spaziergänge, wanderten mit einem Führer im Nationalpark, tranken vergorene Stutenmilch (nicht zu empfehlen), entspannten in einer selbst gebauten, gasbetriebenen Lehmsauna und lernten vor allem viele sehr herzliche und neugierige Menschen kennen. In Almaty besuchten wir einen mühsam recherchierten queeren Club und wohnten dem Dragqueen-und-Dragking-Playback-Gesangswettbewerb bei, der von einer frenetischen Kunstschneemaschine über der Bühne begleitet wurde. Wir wurden auch dort herzlich aufgenommen. Jedes Land hat mir auf seine Art sehr gefallen, aber Kasachstan war für mich die größte Überraschung auf dieser Reise – im positiven Sinn. Ich denke, diese Bilder unseres Aufenthaltes in Jabagly haben sich mir einfach als etwas ganz Besonderes ins Gedächtnis gebrannt, deswegen musste Svetlana dort aufgewachsen sein …

Transberlin ist dein erster Roman. Autoren entwickeln oftmals unterschiedliche Methoden, einen Roman zu schreiben. Wie bist du vorgegangen? Hast du eine bestimmte Methode?

Irina: Ich habe mich am Anfang sehr auf die Protagonistin, auf Svetlana Imailova, und auf ihren Gegenspieler konzentriert. Für beide habe ich Biographien geschrieben (wichtige Lebensstationen, was sie besonders geprägt hat, Besonderheiten der Familie, in der sie aufgewachsen sind, was sie mögen, was nicht, was ihnen Angst macht etc.). Das allermeiste ist dann gar nicht in die jetzt veröffentlichte Geschichte eingeflossen und ich glaube vieles habe ich sogar selbst schon wieder vergessen, aber ich denke schon, dass mir das geholfen hat, ein Gefühl zu bekommen, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten würden. Andererseits habe ich darüber den Plot erst ziemlich vernachlässigt und musste später mühsam noch etliches ändern, um mehr Spannung hineinzubringen. Da es mein erstes Buch ist, habe ich noch keine ausgefeilte Methode oder bestimmtes Vorgehen. Ich denke, was ich brauche, ist eine Balance aus „mich Hineinfühlen“ in die Figuren einerseits, denn die bringen Leben in eine Geschichte, und die vielleicht eher technische Plotentwicklung mit Wendepunkten, Kurzbeschreibung einzelner Szenen etc. andererseits.

Ich erinnere mich auch noch sehr gut an das erste Schreibseminar, das ich in Leipzig besuchte und in dem ich interessante Methoden gelernt habe, die ich zukünftig gerne noch mehr einsetzen würde, zum Beispiel das literarische Aufstellen (in Anlehnung und doch ganz anders als Familienaufstellungen), Figureninterviews etc.

© HOMO Littera

Du liest selbst Krimis. Wirst du zukünftig diesem Genre treu bleiben?

Irina: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Letztlich schreibt man wahrscheinlich am ehesten in dem Genre, das man selbst besonders gerne liest.

Du bist Psychologin und hast eine Zeit lang ehrenamtlich auf dem Transenstrich für Hilfe für Jungs e.V. gearbeitet. Welche Eindrücke und Erfahrungen konntest du in Transberlin einfließen lassen?

Irina: Auf dem Transenstrich war ich nur recht kurz, einen Sommer lang. Länger habe ich die Beratungen für „Jungs“, also eigentlich erwachsene junge Männer, gemacht, die anschaffen gingen oder gegangen sind. Das schaffe ich seit einiger Zeit leider nicht mehr zeitlich. Aber zu manchen habe ich noch Kontakt und bin auch noch Mitglied im Verein. Im Herbst dieses Jahres hat dieser einen Fachtag organisiert, an dem ich teilgenommen habe und den ich toll fand.

Die Streetworkzeit auf dem Jungs- und dem Transenstrich wird mir aber immer in besonderer Erinnerung bleiben. In Transberlin gibt es eine Szene, in die ich viele Eindrücke habe einfließen lassen, die ich tatsächlich erlebt habe.

Nach wie vor gibt es viel Unsicherheit bezüglich Transsexualität in der Öffentlichkeit. Erst neulich fanden wir einen Bericht in einer Zeitung, wo die Begriffe Travestie und Transsexualität vermischt wurden. Viele Menschen können auch nichts mit dem Wort „Intersexualität“ anfangen. Glaubst du, dass vermehrte Aufklärung helfen könnte? Sollte man bereits in Schulen dieses Thema besprechen?

Irina: Ja, da wird noch viel verwechselt und vermischt, das stimmt. Es gibt immer wieder tolle Spielfilme, die diese Themen auf ganz unterschiedliche Weise aufgreifen. Ich glaube, dass das eine wunderbare Möglichkeit ist, auch wenn man da natürlich immer nur einzelne Aspekte beleuchten kann. Ich denke auch, dass es gut ist, diese Themen in der Schule zu besprechen, wobei die reine Information meiner Meinung nach nicht viel nützt. Vielmehr geht es um Akzeptanz von Unterschiedlichkeit in vielerlei Hinsicht, und die muss die Basis für das Miteinander sein. Da geht es ja nicht nur um Transidentität und Intersexualität, sondern eigentlich um alles, was uns von anderen unterscheiden kann. Es geht um den Alltag miteinander. Wenn ich sehe, wie z.B. in Berlin Schule funktioniert und unter welchen katastrophalen Bedingungen Lehrerinnen/Lehrer und Schülerinnen/Schüler, und alles dazwischen ;), teilweise arbeiten müssen, frage ich mich manchmal schon, wie man Werte da noch nachhaltig und anschaulich vermitteln und vor allem leben will.

Seit dem 1. November 2013 gibt es in Deutschland eine Novelle, die Eltern nicht mehr zwingt, sich für ein Geschlecht ihres intersexuellen Babys zu entscheiden. Obwohl dies eine „rechtliche Revolution“ darstellt, werden intersexuelle Menschen damit auch zu einem Outing gezwungen. Andererseits könnte diese Regelung weitere Maßnahmen in Gang setzen. Was sagst du dazu?

Irina: Das ist eine schwierige Frage, die nicht so eindeutig zu beantworten ist. Einerseits wird Intergeschlechtlichkeit dadurch anerkannt, andererseits gibt es z.B. auch einen Betroffenenverband, der befürchtet, Eltern würden sich eher für eine Operation bei einem Baby oder Kleinkind entscheiden, als ihrem Kind kein Geschlecht zu geben. Schließlich lastet ein hoher „Normalisierungsdruck“ auf den Eltern, der manchmal immer noch von Fachpersonal geschürt wird. Ich denke, eine gute Information, Beratung und Begleitung der Eltern ist zentral. Ich fände es wünschenswert, wenn Fachleute diesbezüglich eng mit Betroffenenorganisationen zusammenarbeiten würden. Das würde Eltern eine umfassendere Grundlage für diese schwierige und möglicherweise sehr folgenreiche Entscheidung geben. Denn Behandlungen von Kleinkindern sind häufig nicht medizinisch indiziert und dienen eher der Eindeutigmachung und Angleichung. Vergessen werden darf dabei nicht, dass man sich auch für ein falsches Geschlecht entscheiden kann und das Kind später ganz anders empfindet, es zu irreversiblen Schäden kommen kann und dass zum Beispiel das Anlegen einer künstlichen Vagina ein langer und schmerzvoller Prozess ist, der natürlich auch psychische Folgen hat.

Ein Kind in einer Zweigeschlechtergesellschaft völlig geschlechtsneutral zu erziehen, ist wahrscheinlich kaum möglich. Wenn Eltern sich für ein, quasi psychosoziales, Geschlecht entscheiden, es aber keinen männlichen oder weiblichen Eintrag im Register gibt und auf medizinische Maßnahmen, die nicht dringend notwendig sind, zunächst verzichtet wird, ist dieses Geschlecht einfach nicht in Stein gemeißelt und kann flexibler gehandhabt werden.

Schön wäre es, wenn neben dieser großen Herausforderung, die Intersexualität für alle Betroffenen und Beteiligten mit sich bringt, auch die riesige Chance gesehen werden könnte, z.B. Geschlechterrollen als solche wahrzunehmen und kritisch zu hinterfragen. Und das Zweigeschlechtersystem als das zu sehen, was es ist: eine künstliche Vereinfachung, die dem Leben nicht gerecht wird.

Ich denke in diesem Sinne ist das Gesetz ein wichtiger Schritt, der Vielfältigkeit von Geschlecht wenigstens ein klitzekleines bisschen näher zu kommen. Es gilt jetzt, es gut zu nutzen und weiterzuentwickeln. Im besten Fall kann dieses Gesetz Eltern auch Entlastung bringen und entschleunigen.

Interessant ist es, wenn sich jemand wirklich dauerhaft nicht zwischen den beiden zur Verfügung stehenden Geschlechtern entscheiden kann und will bzw. sich als beides fühlt, weil: Das ist nach wie vor nicht vorgesehen.

Inter- und transsexuelle Menschen werden von der Gesellschaft oftmals ausgeschlossen. In vielen Bereichen gibt es auch kaum eine rechtliche Grundlage für sie. Wenn du die Möglichkeit hättest, etwas zu ändern, was würdest du tun?

Irina: Ich würde eine ganzheitliche Betrachtung von Transidentität fest in die Curricula insbesondere von Psychologen und Ärzten, aber vielleicht auch im Lehramtsstudium einbauen. Bei der Zusammenstellung der Inhalte sollten Organisationen von Betroffenen einbezogen werden. Außerdem wäre es wichtig, die Organisationen finanziell besser zu unterstützen, die Transidente zu allen möglichen Themen beraten, insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene begleiten, Raum für Selbsthilfegruppen geben, Fälle von erfahrenen Diskriminierungen aufnehmen und dokumentieren, Öffentlichkeitsarbeit machen etc., und KünstlerInnen fördern, die auf ihre Art dafür sorgen, dass Transidentität sichtbarer wird in der Gesellschaft.

Ganz zum Schluss wollen wir deinen Lesern natürlich nicht vorenthalten, was du zukünftig planst. Gibt es bereits weitere Projekte, an denen du arbeitest? Kannst du diesbezüglich schon etwas verraten?

Irina: Schon seit Jahren habe ich eine Idee für eine neue Geschichte, die mich umtreibt. Immer wieder habe ich begonnen, Figuren und einen detaillierteren Plot zu entwickeln und einzelne Szenen zu schreiben. Das meiste ist wieder im Papierkorb gelandet, weil es mir irgendwie noch nicht stimmig vorkommt. Wieder einmal steht ganz oben auf der Liste der Vorsätze für das neue Jahr: „Mehr und regelmäßiger Zeit fürs Schreiben einplanen“. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn ich kontinuierlich dranbleiben kann, werde ich Figuren entwickeln können, denen ich „vertraue“ und einen Plot, der Sinn macht (zumindest für mich, das ist ja schon mal ein erster Schritt).

Immer wieder gibt es andere Ideen für Romane, aber ich glaube, das sind eher „Ablenkungsmanöver“.

Allen Ideen gemeinsam ist aber, dass es um das Spielen von Rollen geht. Bei Transberlin lässt der Täter Szenen seiner tragischen Biographie spielen und verspricht sich davon eine Art von Heilung. In meinem neuen Projekt mit dem Arbeitstitel „verspielt“ geht es auch um das Spielen von Rollen, mit einem ähnlichen Wunsch, aber in ganz anderer Form. Mal sehen, was daraus wird …

Wir bedanken uns herzlichst für das Interview und wünschen dir alles erdenklich Gute sowie viel Erfolg weiterhin!

„Transberlin“ ist seit Oktober im Buchhandel und in Online-Shops als Print und E-Book erhältlich.